かつて阪神タイガースのエース候補として注目を集め、プロ入り直後から圧倒的な投球を披露していた藤浪晋太郎選手。

しかし、年々制球難に苦しむようになり、やがて「イップスではないか?」という声が囁かれるようになりました。

特に右打者への抜け球や四死球の増加は、彼の最大の課題として長年指摘され続けています。

では、藤浪晋太郎選手のコントロールが乱れ始めたのはいつからなのでしょうか? そして、その原因は何だったのでしょうか?

本記事では、藤浪晋太郎選手の投球に影響を与えた「イップス」の原因について、精神的・技術的・環境的な視点から徹底分析。

さらに、彼が現在取り組んでいるイップス克服への道筋にも迫ります。

藤浪晋太郎選手の復活を願うプロ野球ファンに向けて、彼が乗り越えるべき壁とその先にある未来を深掘りしていきます。ぜひ最後までご覧ください。

Contents

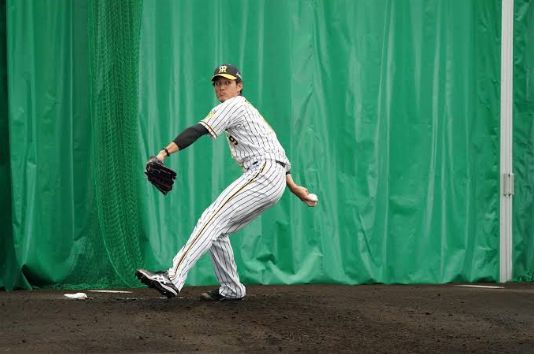

藤浪晋太郎のイップスとは?

画像引用元:JBpress

画像引用元:JBpress

藤浪晋太郎選手が長年にわたって悩まされている「イップス」とは、いったいどんなものなのでしょうか。

ここでは、イップスの基本的な定義と症状、さらには、藤浪晋太郎選手のイップスの経緯と現状を詳しく解説していきます。

イップスのことを深く知ることで、藤浪晋太郎選手の復活を願う気持ちがさらに高まるでしょう。

イップスの基本的な定義と症状

イップス(Yips)とは、主にスポーツの世界で使われる言葉で、精神的な原因などにより、思うように体が動かなくなる運動障害の一種です。

野球における代表的な症状としては、投手が突然ストライクが入らなくなったり、内野手が近い距離への送球をミスしたりすることが挙げられます。

具体的には以下のような症状が見られます。

- 思い通りに投げられない: 突然、自分の意図と異なる方向に球を投げてしまうことがある

- 動作への恐怖感が生まれる: 特定の状況でプレーすることへの恐怖感が増し、集中力を欠く

- 筋肉が緊張してしまう: 不安や緊張で筋肉が硬直し、スムーズな動作ができなくなる

- トラウマ反応が出てしまう: 過去の失敗がトラウマとなり、同じ状況下でパフォーマンスが低下することがある

藤浪晋太郎選手の場合は、特に右打者に対しての制球難が目立ちました。

過去にはデッドボールによる怪我を引き起こし、この事が精神的な負担になっている可能性が指摘されています。

晋太郎のイップスの経緯と現状

藤浪晋太郎選手は2013年のドラフトで阪神に指名され、翌年からプロとしてのキャリアをスタート。

初年度からストレートと制球力に優れた投手として活躍し、特に2014年には15勝を挙げるなど注目を浴びました。

しかし、その後のシーズンでは、四死球を多く与える傾向が強まり、フォームが崩れる場面が増えてきたのです。

藤浪晋太郎選手に表れたイップスの兆候は、特に彼が四死球を与えた後のプレーに顕著でした。

特に、2015年4月25日に行われた広島東洋カープとの一戦においては、彼が尊敬する黒田博樹投手に対して頭部近くにすっぽ抜けた球を投げてしまいます。

この投球に彼は大きなショックを受けており、その後も制球難が続く要因となった可能性があります。

彼は何度もインタビューで「自分の思うように投げられなくなった」と語るなど、精神的なプレッシャーが影響していることを示唆していました。

その一方で、藤浪晋太郎選手は、イップスの表現についても敏感で、「制球が定まらないこと=イップス」という結びつけに対し、強い抵抗感を抱いていることがインタビューで示されています。

彼は「イップスとは、マウンドで投げることさえできなくなる状態として使われるべきだ」と語り、自身の状況を「単なる制球難」として認識しているようです。

「制球難ってイップスで片づけやすいんですよ。ただ、イップスって投げることすら難しい状態を指す言葉です。なのに『いやいやいや、自分は違う』といくら否定しても、『イップスを認めないことには次のステップに進めないぞ』とか『イップスは治らない』と聞く耳を持ってもらえない。ふざけんな、誰がイップスや!と本当に悔しかったですね」

その後の藤浪晋太郎選手は、2020年に中継ぎとしての起用を経たことがきっかけとなり、徐々に復調の兆しを見せます。

翌2021年には自身初の開幕投手に指名され、3年ぶりの開幕ローテション入りを果たしました。

こうして復調の兆しを見せたかと思われた藤浪晋太郎選手のイップスですが、2023年にメジャーリーグのオークランド・アスレチックスに移籍した後も“制球難”に悩まされます。

移籍後、一部の試合では持ち前の速球を活かした投球ができる場面もあったものの、依然として四死球や暴投が目立ち、MLB関係者からも藤浪晋太郎選手の不調はイップスが原因であるとの声が上がりました。

「アスレチックスは160キロを超える速球がある藤浪がアメリカで大化けする可能性に懸けていた。年俸は325万ドル(約4億4000万円)ほどで、仮に10勝クラスの実績ある投手を確保しようとすれば、3倍以上のコストを要するため、成功すれば儲けものだった。ただ、この投資は回収できずに終わりそうだ。藤浪の制球難は“イップス”が原因で、野球を辞めるまで治らないと言えるほど深刻なものだと思っている」(東海岸のMLB球団のスカウト)

引用:デイリー新潮

その後、ボルチモア・オリオールズ、ニューヨーク・メッツの2球団を渡り歩いた藤浪晋太郎選手ですが、ここでも制球難に苦しみ、思うような結果は残せません。

最終的には、2024年にニューヨーク・メッツからの戦力外通告を受けて自由契約となります。

この投稿をInstagramで見る

そして、2025年シーズンはシアトル・マリナーズとのマイナー契約を結んだ藤浪晋太郎選手。

かねてから自身の不調を“イップスのせい”にしたくないと話している彼は、昨年オフからパフォーマンスコーディネーターの手塚一志氏に指導を受け始めており、課題のコントロール克服に向けて調整を続けています。

「簡単に『オレはイップスなんや』と、『オレはイップスやから』と言っちゃうと、立ち向かう気力もなくなるし、それは逃げ道。楽な方やなと思った」

引用:日刊スポーツ

イチロー氏が「球団会長付特別補佐兼インストラクター」を務めるシアトル・マリナーズで、藤浪晋太郎選手の復活に期待が高まります。

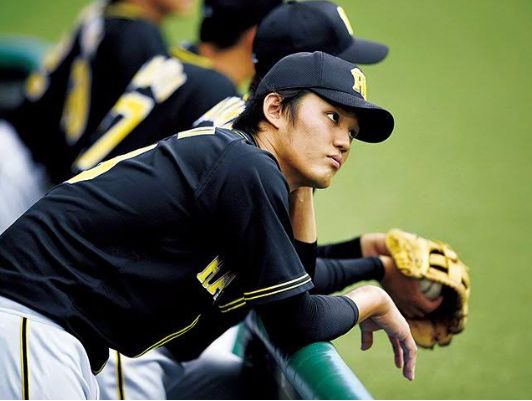

イップスの原因とは?

画像引用元:Number Web

画像引用元:Number Web

藤浪晋太郎選手は、なぜイップスになってしまったのでしょうか。

ここでは、以下に挙げる3つの原因を分析していきます。

- 精神的要因:トラウマとプレッシャー

- 技術的要因:フォームの乱れと過度な修正

- 環境的要因:指導体制と周囲のサポート

藤浪晋太郎選手が、これまでイップスとどのように向き合ってきたかにも注目してご覧ください。

精神的要因:トラウマとプレッシャー

藤浪晋太郎選手は、阪神時代に多くの死球を与えたことで「また当ててしまうのではないか」という恐怖心を抱くようになりました。

特に、2017年の対ヤクルト戦で畠山和洋選手に死球を与えたことや、巨人・坂本勇人選手への頭部付近への投球は、藤浪晋太郎選手にとって大きなトラウマ(精神的負担)になったと考えられます。

投手にとって、リリースする瞬間の感覚は極めて重要です。しかし、一度「死球を当ててはいけない」という恐怖を植え付けられてしまうと、無意識のうちに腕の振りが不自然になり、本来のフォームを崩してしまいます。

その結果、コントロールがさらに悪化し、負のスパイラルに陥ってしまうのです。

画像引用元:日刊スポーツ

画像引用元:日刊スポーツ

さらに、阪神タイガースのエース候補としてのプレッシャーが彼にのしかかります。

藤浪晋太郎選手がドラフト1位で阪神に入団した当初は、ダルビッシュ有選手や田中将大選手と並ぶ大投手になると期待されていました。

しかし、阪神タイガースというチームの特性上、メディアやファンの注目度が極めて高く、調子を崩すと一気にバッシングの対象となってしまいます。

そのため、結果を出さなければならないというプレッシャーが増し、それが投球フォームや制球に悪影響を及ぼしました。

藤浪晋太郎選手は「とにかくストライクを入れなければならない」と意識しすぎるあまり、さらにリリースの感覚を失っていったのです。

そして、このトラウマとプレッシャーの悪循環が彼のコントロールを乱します。

藤浪晋太郎選手の脳裏に潜む過去のデッドボールの記憶が「恐怖心」を生み、それを克服しようとするほど「プレッシャー」が強まります。

結果として、「しっかり投げなければ」と力みすぎ、逆にコントロールを失ってしまったのです。

MLBに挑戦した現在も、その課題は続いていますが、環境を変えることで克服の糸口を探っています。

技術的要因:フォームの乱れと過度な修正

藤浪晋太郎選手は、投球時にクロスステップ(ステップする左足を三塁ベース方向に10センチ以上寄せて踏み込む)を取る、独特のフォームを持っていました。

これは高校時代からの彼の特徴で、大阪桐蔭時代にはこのフォームのまま甲子園で優勝。プロ入り後も最初の数年間は大きな問題にはなりませんでした。

しかし、プロの世界で成長するにつれ、このフォームの影響で制球が安定しなくなったのです。特に右打者に対して抜け球が多くなる傾向が顕著になり、これが彼の制球難の大きな要因となりました。

問題は、それを過度に修正しようとしたことにあります。

阪神のコーチ陣は、クロスステップによる制球難を改善するため、よりオーソドックスなフォームへの修正を試みました。しかし、この修正がかえって藤浪晋太郎選手のリズムを狂わせる結果となってしまいます。

たとえば、2016年以降、フォームを安定させるためにインステップ(踏み出し足が内側に入る動作)を矯正しようとしましたが、それによって藤浪選手本来のダイナミックな投球動作が制限され、違和感のあるフォームになってしまいました。

その結果、投球時のバランスが崩れ、リリースポイントが安定しなくなったことで、球が意図しない方向へ飛ぶケースが増えてしまったのです。

画像引用元:サンスポ

画像引用元:サンスポ

このような技術的な混乱が続いたことで、藤浪晋太郎選手は「どう投げればいいのかわからない」という状態に陥り、メンタル面にも影響を与えることになりました。

実際に、彼は「思うように腕が振れなくなった」「リリースポイントの感覚が消えた」といったコメントを残しており、これはまさにイップスの典型的な症状と言えます。

藤浪晋太郎選手の持ち味を活かしながら、どのようにフォームを調整していくかが、今後のキャリアを左右する大きなポイントとなるでしょう。

環境的要因:指導体制と周囲のサポート

プロ入り直後から「阪神の未来を担うエース」として期待された藤浪晋太郎選手は、周囲の期待と重圧 に常にさらされてきました。

特に、指導者やチームメイトからのアドバイスや修正要求が、彼にどれほどの影響を与えたのかは無視できません。

前述した通り、阪神では2016年以降、藤浪晋太郎選手の制球難を改善するために投球フォームの修正 が繰り返されました。

しかし、その修正が彼のリズムを乱し、逆に投球への不安を強める結果となった可能性があります。

「クロスステップを矯正すべき」「腕の振りを変えるべき」 など、さまざまな意見が飛び交うことで、藤浪晋太郎選手が自身の投球スタイルを見失ってしまったのかもしれません。

さらに、メンタル面のケアが十分でなかったことも影響した可能性があります。

藤浪晋太郎選手の制球難が目立ち始めた頃、チーム内での支えやフォローがどれほどあったのかは疑問です。

たとえば、メジャーリーグでは、イップスに苦しむ選手に対して専属のメンタルコーチがサポートするケースもあります。

かつてニューヨーク・ヤンキースで活躍したチャック・ノブロック(元内野手)は、イップスによる送球難に悩み、最終的にはポジション変更を余儀なくされましたが、球団は彼に対して徹底したサポートを行いました。

藤浪晋太郎選手にも、こうした環境が整っていれば、状況は違っていたかもしれません。

画像引用元:Number Web

画像引用元:Number Web

また、藤浪晋太郎選手は周囲の反応にも敏感でした。過去に、彼が「イップスという言葉を軽々しく使わないでほしい」とメディアに語ったことがありますが、それは自身の状態を誤解されたくないという強い思いの表れだったのでしょう。

こうしたメディアやファンからの厳しい声が続く中、徐々に彼が精神的に追い詰められ、余計に本来の投球を見失った可能性もあります。

これらのことから、藤浪晋太郎選手の制球難は、指導方法の影響や、周囲のサポート体制が引き金となってしまったことは否定できなさそうです。

今後は、選手がのびのびとプレーできる環境を整えることが、彼の復活への鍵となるかもしれません。

藤浪晋太郎がイップスを克服するためには?

画像引用元:日刊スポーツ

画像引用元:日刊スポーツ

2025年の新シーズンに向け、藤浪晋太郎選手はシアトル・マリナーズとマイナー契約を結び、新たな挑戦に挑んでいます。

今春のキャンプには招待選手として参加しており、メジャー昇格を目指してアピールを続けています。

昨季はニューヨーク・メッツ傘下のマイナーで過ごし、メジャー登板はありませんでしたが、今オフのトレーニングでは最速98マイル(約158キロ)を記録。剛速球を武器に、もう一度大舞台へ戻る決意を固めています。

そんな藤浪晋太郎選手のイップス克服の鍵を握るポイントとして、以下の4つがあげられます。

- 指導者との信頼関係

- 新環境での適応

- 精神的なアプローチ

- 実戦経験の積み重ね

それぞれを詳しく見ていきましょう。

- 指導者との信頼関係がもたらす安定感

藤浪晋太郎選手が再起を図るうえで、技術指導を受けるパフォーマンスコーディネーター・手塚一志氏の存在は大きな意味を持ちます。手塚氏は「投球動作の本質を理解する」ことを重視する指導者であり、藤浪選手自身も深い信頼を寄せています。

阪神時代には、さまざまな指導法が試されたものの、結果として迷いを増幅させる要因にもなりました。しかし、今回の挑戦では「自分が納得できる指導」を受ける環境が整いつつあるため、フォームの安定化につながることが期待されます。

- マリナーズの環境がもたらす変化

新天地となるマリナーズは、リリーフ投手の育成に定評のある球団です。過去にはリリーフ投手として活躍したマット・ウィスラー選手や、ポール・シーウォルド選手らがこの環境で飛躍を遂げました。

藤浪晋太郎選手もこのチームで速球とフォークを軸にした投球スタイルの確立を目指します。マリナーズのダン・ウィルソン監督は「100マイルを超える速球を持つ投手がいるのはワクワクする」とコメントしており、球団からの期待の大きさがうかがえます。

- 強いメンタルが生む心理的基盤

藤浪晋太郎選手は「調整という立場ではない」と語り、自身の現状を冷静に受け止めながらも、メジャー登板へ向けたアピールを続けています。阪神時代はファンやメディアからの期待とプレッシャーの中で苦しみましたが、海外での経験を経て、「結果を残すしかない」というシンプルなマインドへと切り替わったように見えます。

かつてイップスに苦しみながらもメジャーで復活したリック・アンキール(元カージナルス)のように、「環境を変え、自分の強みを活かすスタイルに集中する」というシンプルなマインドを持つことが、藤浪晋太郎選手にとっても突破口となるかもしれません。

- 実戦経験の積み重ねがもたらす自信

昨年、藤浪晋太郎選手はプエルトリコのウィンターリーグに参加し、試合経験を積みました。実戦での感覚を取り戻すことは、彼のようなタイプの投手にとって非常に重要です。オフシーズンの練習でも速球のキレが戻りつつあり、マリナーズのスプリングキャンプでも調整が進んでいます。

特にリリーフ起用であれば、短いイニングで全力投球ができるため、制球難のリスクを抑えながら、本来の剛腕を発揮できる可能性があります。

さらに、これら4つのポイントのほかにも、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏の存在も大きな意味を持つことになるでしょう。

イチロー氏は、豊富な経験とメジャーリーグで成功を収めた知識を持つレジェンドです。その言葉やアドバイスが、藤浪晋太郎選手のメンタル面やプレースタイルに良い影響を与えることは間違いありません。

これらの要素が噛み合えば、藤浪晋太郎選手がイップスを克服し、再びメジャーのマウンドに立つ日も遠くないはずです。

まとめ

藤浪晋太郎選手のイップスは、精神的要因・技術的要因・環境的要因が絡み合い、制球難として長年彼を悩ませてきました。

本記事でのポイントは以下の通りです。

- イップスとは:精神的な影響で思うように体が動かなくなる運動障害の一種。藤浪晋太郎選手は特に右打者への制球難に苦しんでいる

- 精神的要因:過去のデッドボールのトラウマや、周囲からのプレッシャーが投球フォームに影響した可能性がある

- 技術的要因:さまざまな投球フォーム修正の試みにより、さらにリズムを崩した可能性がある

- 環境的要因:阪神時代の指導体制やサポート不足が、メンタルに影響した可能性がある

- 現在の状況:メジャーのマウンドに返り咲くための挑戦を続けながら、新たなチーム・指導者のもとでイップス克服に取り組んでいる

周囲からは「藤浪晋太郎選手の不調の原因はイップスではないか」と、指摘されることが多いですが、彼自身はイップスという言葉を使わず、「課題克服に向けて努力を続けることが大切」と、前向きな姿勢を示しています。

新天地、シアトル・マリナーズでの挑戦が、彼にとって復活への鍵となるのか、今後の動向に注目です。